Wichtige Leistungsparameter bei der Bewertung von Batteriezellen

Warum die Charakterisierung der Leistung von Lithium-Ionen-Batteriezellen wichtig ist

Wer als Ingenieur gut darin ist, die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien einzuschätzen, kann schwerwiegende Probleme verhindern, noch bevor sie sich in Anwendungen von Elektrofahrzeugen bis hin zu großskaligen Energiespeicherlösungen ergeben. Laut einer in Nature veröffentlichten Studie gehen etwa 23 Prozent aller Batterie-Rückrufe auf Probleme zurück, die während der ursprünglichen Tests zu spät erkannt wurden. Wenn Ingenieure sich Zeit nehmen, diese Batterien gründlich zu charakterisieren, verbessern sie ihre Fähigkeit, die Lebensdauer über Ladezyklen hinweg vorherzusagen, erkennen Probleme wie das schrittweise Wachstum der festen Elektrolyt-Zwischenphase (SEI-Schichten) und sorgen dafür, dass Kühlsysteme effizienter statt intensiver arbeiten. Eine solch detaillierte Analyse trägt wesentlich dazu bei, die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Technologie langfristig zu gewährleisten.

Grundlegende elektrochemische Parameter: Kapazität, Leerlaufspannung und Innenwiderstand

Drei Kennzahlen bilden die Grundlage zur Bewertung von Batterien:

| Parameter | Auswirkungen auf die Leistung | Typische Benchmark-Werte |

|---|---|---|

| Kapazität (Ah) | Bestimmt die Energiespeicherfähigkeit | ±2-%-Abweichung pro 100 Zyklen |

| Leerlaufspannung (V) | Spiegelt den Ladezustand und die Zellchemie wider | NMC: 3,6–4,2 V, LFP: 3,2–3,3 V |

| Innenwiderstand (mΩ) | Regelt die Effizienz der Leistungsübertragung | <100 mΩ für Zellen der Elektrofahrzeugklasse |

Eine umfassende Analyse in Joule ergab, dass die Kapazitätsretention unter identischen Ladezyklen bei kommerziellen Zelltypen um 18–22 % variiert, was die Bedeutung chemiespezifischer Vergleichswerte unterstreicht.

Leistungsvergleich zwischen verschiedenen Chemien: NMC, LFP und LTO

Moderne Batteriesysteme erfordern chemiespezifische Bewertungsrahmenmodelle:

- NMC-Zellen erreichen eine Energiedichte von 240–280 Wh/kg, weisen jedoch einen 15 % schnelleren Kapazitätsverlust auf als LFP

- LFP zeigt nach 2.000 Zyklen in stationären Speicheranwendungen eine Kapazitätsbeibehaltung von 92 %

- LTO erreicht trotz einer geringeren Energiedichte von 70–80 Wh/kg eine außergewöhnliche Lebensdauer von 20.000 Zyklen

Diese Unterschiede verdeutlichen die Abwägungen zwischen Energiedichte, Langlebigkeit und Stabilität bei der Auswahl geeigneter Chemie für spezifische Anwendungsfälle

Best Practices für zuverlässige und vergleichbare Batteriezellentests

Vier Prinzipien gewährleisten die Gültigkeit der Tests:

- Aufrechterhaltung einer Umgebungstemperatur von 25±1°C während des Zykliertests

- Verwendung von NIST-rückführbaren Spannungs- und Strommessgeräten

- Einbindung von 48-stündigen Stabilisierungsperioden zwischen Testphasen

- Erfassung von Elektrochemischen Impedanzspektroskopie (EIS)-Daten in 10 %-90 % SOC-Schritten

Die Einhaltung dieser Protokolle minimiert Messdrift und verbessert die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Laboren

Branchenwechsel hin zu standardisierten Leistungsbewertungsprotokollen

Führende Labore orientieren sich nun an den IEC 62660-1- und UL 1973-Protokollen, wodurch die Abweichungen bei Kapazitätsmessungen zwischen Laboren von 12 % auf 4,5 % seit 2019 gesenkt wurden. Der Joint Battery Testing Consortium hat vor Kurzem einheitliche Alterungsbenchmarks für 18 Batteriechemie-Varianten eingeführt, wodurch eine konsistentere Leistungsberichterstattung entlang globaler Lieferketten ermöglicht wird.

Kern-Testmethoden für die Leistungsbewertung von Batteriezellen

Überblick über gängige Batterietestmethoden in verschiedenen Branchen

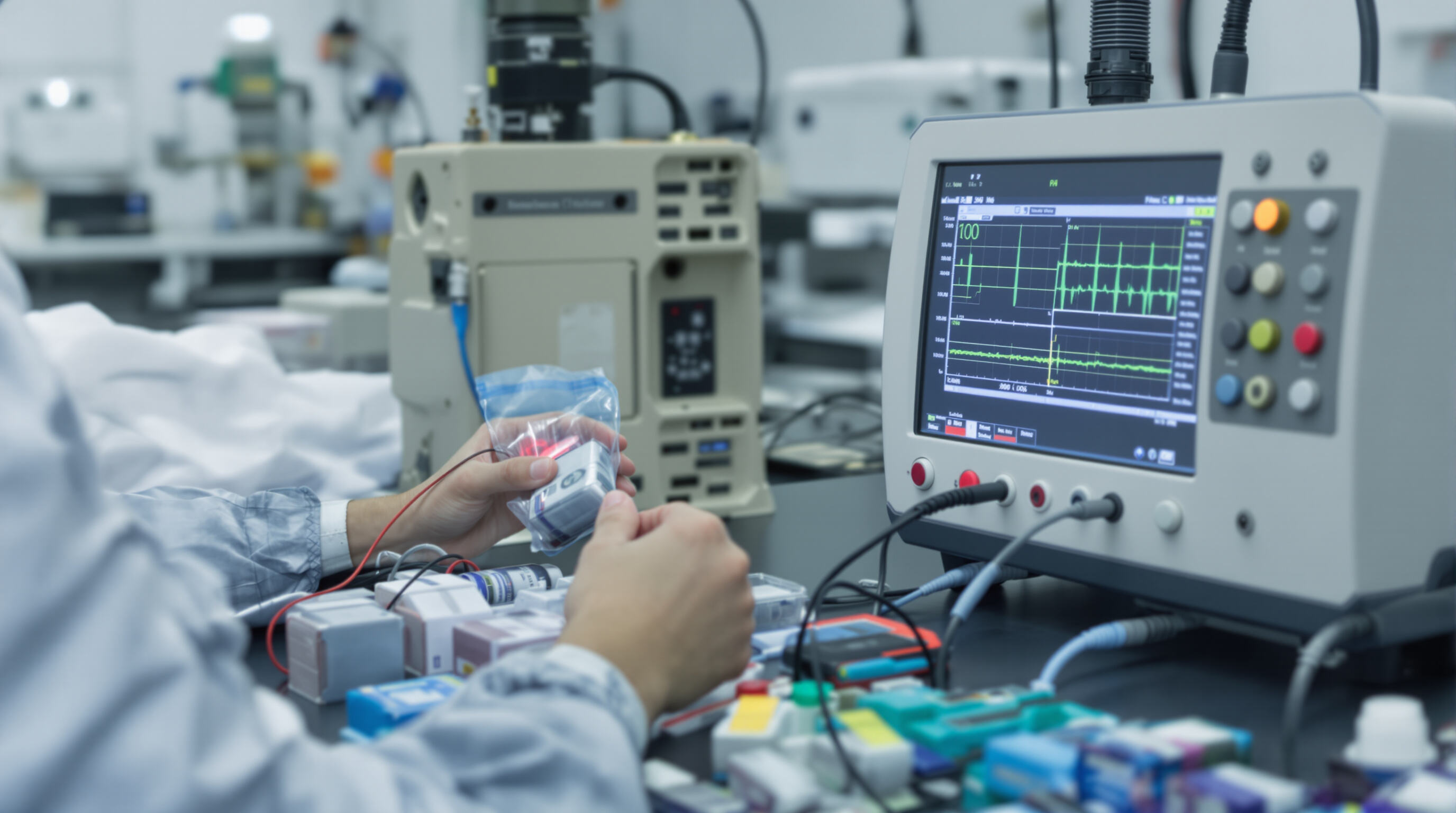

Bei der Bewertung moderner Batteriezellen verlassen sich Ingenieure typischerweise auf drei Hauptmethoden. Zuerst gibt es die galvanostatische Ladungs- und Entladetests, um zu messen, wie viel Energie die Zelle speichern kann. Danach folgt die elektrochemische Impedanzspektroskopie, kurz EIS, welche Probleme mit dem inneren Widerstand untersucht. Und schließlich setzen viele Labore auf die Hybridpuls-Leistungscharakterisierung (HPPC), um reale Lastbedingungen zu simulieren. Diese Testmethoden liefern kritische Informationen, die bei der Entwicklung von Produkten von Automobilen bis hin zu Smartphones eine wesentliche Rolle spielen. Nach Angaben aktueller Branchenberichte kombinieren etwa 89 Prozent der Hersteller mindestens zwei dieser Techniken, um die Batterieleistung zu validieren, was zeigt, wie wichtig dieser mehrseitige Ansatz geworden ist, um zuverlässige Stromversorgungslösungen in verschiedenen Märkten sicherzustellen.

Messung der Kapazität durch galvanostatisches Laden/Entladen

Diese Methode verwendet konstante Stromphasen während des Lade- und Entladevorgangs, um die Kapazität (Ah) und die Energiedichte (Wh/kg) zu berechnen. Kürzlich empfohlene standardisierte Testprotokolle raten zu Pulsmustern mit 20 % SOC-Schritten und Ruhephasen von jeweils einer Stunde, wodurch temperaturbedingte Messfehler um 32 % gegenüber herkömmlichem kontinuierlichem Zyklen reduziert werden.

Fallstudie: Kapazitätstestung in Lithium-Ionen-Pouch-Zellen

Eine 2023 durchgeführte Studie, in der acht kommerzielle Lithium-Ionen-Pouch-Zellen analysiert wurden, zeigte einen Kapazitätsverlust von 14,7 % über 800 Zyklen hinweg unter Verwendung kontrollierter 1C-Entladeraten. Die Forscher stellten einen Zusammenhang zwischen Kapazitätsabnahme und Elektrolytverlustmustern fest, die durch REM-Bilder beobachtet wurden, und entwickelten prädikative Modelle mit einem Fehlermarge von ±1,2 % über alle Chargenproben hinweg – ein wertvoller Ansatz für die Qualitätssicherung in Hochvolumenproduktionen.

Hybrid Pulse Power Characterization (HPPC) zur Simulation dynamischer Lasten

HPPC wendet 10-sekündige Entlade/Lade-Impulse an, um reale Belastungen wie die Beschleunigung und rekuperative Bremsung von Elektrofahrzeugen (EV) zu simulieren. Automobil-OEMs berichten von einer 92%igen Korrelation zwischen aus HPPC abgeleiteten Leistungswerten und der tatsächlichen Fahrzeugleistung, wodurch eine präzise Dimensionierung der Batterie für vorgegebene 0–60 mph-Beschleunigungsprofile ermöglicht wird.

Entwicklung anwendungsspezifischer Prüfverfahren zur Abbildung realer Bedingungen

Individuelle Protokolle steigern die Vorhersagegenauigkeit um 40 % für sicherheitsrelevante Anwendungen. Beispiele hierfür sind:

- Kältelogistik : Prüfung bei -30°C mit Entladeraten von 2C

- Netzspeicher : Anwendung von 72-stündigen Ruhephasen zwischen teilweisen Ladezyklen

- Medizintechnik : Validierung einer Lade/Entlade-Konsistenz von 99,99 % über 10.000 Mikrozyklen

Diese Anpassungen berücksichtigen branchenspezifische Anforderungen und gewährleisten gleichzeitig die Kompatibilität mit den Prüfrahmenbedingungen nach ISO 12405-4.

Elektrochemische Impedanzspektroskopie und Innenwiderstandsanalyse

Rolle der EIS bei der Diagnose von Batteriezellenzustand und -leistung

Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) hat sich praktisch als Standardmethode zur Prüfung von Batteriezellen ohne Schädigung etabliert. Sie hilft dabei festzustellen, wann Batterien anfangen, ihre Fähigkeit zu verlieren, Ladung zu halten, und verfolgt Veränderungen in ihrer elektrischen Leitfähigkeit im Inneren. Das Verfahren funktioniert, indem Wechselstromsignale bei unterschiedlichen Frequenzen, ungefähr zwischen 0,1 Hz und bis zu etwa 100 kHz gesendet werden. Dies ermöglicht es Wissenschaftlern, chemische Vorgänge innerhalb der Batterie zu messen, wie beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der Ladungen wandern, oder die Dicke der lästigen SEI-Schichten auf den Elektroden. Die meisten Personen, die heutzutage mit Batterien arbeiten, verlassen sich stark auf EIS-Messungen, um den Gesundheitszustand zu bewerten, da herkömmliche Tests Probleme oft erst erkennen, wenn sie bereits ziemlich weit fortgeschritten sind.

Grundlagen des ohmschen Widerstands und der Impedanz

Ohmscher Widerstand (R ω ) steht für den unmittelbaren Spannungsabfall während des Stromflusses, während der Scheinwiderstand (Z) sowohl ohmsche als auch reaktive Komponenten berücksichtigt. Wichtige Unterschiede:

| Parameter | Messbereich | Frequenzabhängigkeit |

|---|---|---|

| Ohmscher Widerstand | Ionen-/Elektronen-Leitungsverluste | Keine |

| Impedanz | Kinetische/Diffusionsgrenzen | - Sie ist stark. |

EIS trennt diese Parameter durch Nyquist-Plot-Analyse und zeigt dominante Degradationsmodi wie Elektrolytverdunstung oder Elektrodenrissbildung.

Fallstudie: EIS-Analyse der Degradation in Lithium-Ionen-Pouch-Zellen

Laut einer kürzlich in Frontiers in Materials im Jahr 2025 veröffentlichten Studie erwies sich die EIS als ziemlich gut geeignet, um die Alterung von Lithium-Ionen-Pouch-Zellen im Zeitverlauf zu verfolgen. Das Forschungsteam richtete sein Experiment mit einem Dreielektrodensystem ein und applizierte diese 10 Millivolt Wechselstromsignale über Frequenzen von 0,01 Hz bis hin zu 100.000 Hz. Das Ergebnis war tatsächlich recht interessant – nach etwa 500 Ladezyklen war ein deutlicher Anstieg der sogenannten Übergangswiderstands um 34 % festzustellen. Als die Forscher nach den Tests ihre Simulationen durchführten, zeigte sich klar, dass dieser Widerstandssprung hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen war: die Verdickung der festen Elektrolytschicht (SEI-Schicht) und das sich ablösende aktive Material. Diese Erkenntnisse liefern Herstellern etwas wirklich Wertvolles, wenn es darum geht, Batterien langlebiger zu gestalten, bevor sie anfangen, auszufallen.

Neue Schnelltest-Verfahren: Pulsmessung und AC-Impedanz-Methode

Pulsbasierte EIS-Varianten liefern jetzt 87 % schnellere Tests als traditionelle Methoden durch:

- Verwendung von Multisinus-Wellenformen (1–1000 Hz gleichzeitige Signale)

- Begrenzung der Testdauer auf <15 Minuten pro Zelle

- Aufrechterhaltung eines Fehlers von <5 % gegenüber der Standard-EIS

Dies ermöglicht eine Inline-Qualitätskontrolle in Gigafactories, wobei ein Hersteller von Elektrofahrzeugen eine Reduzierung der Zellklassifizierungszeit um 62 % berichtete, ohne Kompromisse bei der diagnostischen Genauigkeit einzugehen.

Optimierung der Frequenzauswahl und Dateninterpretation in der EIS

Gezielte Frequenzbegrenzung verbessert die diagnostische Genauigkeit:

- Niedrige Frequenzen (0,01–1 Hz): Verfolgung von Lithium-Ionen-Diffusionsbeschränkungen

- Mittlere Frequenzen (1–1000 Hz): Erkennung von Änderungen an der Elektrode/Elektrolyt-Grenzfläche

- Hohe Frequenzen (>1 kHz): Isolierung des Steckverbinders/Sammelwiderstands

Fortgeschrittene Modellierungswerkzeuge für Ersatzschaltungen automatisieren mittlerweile 92 % der Parameterextraktionsprozesse, reduzieren die Auswertungszeit von Stunden auf Minuten und verbessern die Reproduzierbarkeit zwischen Testumgebungen.

Einfluss der Testbedingungen auf die Ergebnisse der Batteriezellen

Wie Testbedingungen die Variabilität der Batterieleistung beeinflussen

Die Leistungswerte von Batteriezellen können sich je nach Testbedingungen erheblich ändern. Faktoren wie Temperaturschwankungen, unterschiedliche Entladeraten und der verbleibende Ladezustand der Zelle können tatsächlich Schwankungen von rund 30 % in Standard-Testumgebungen verursachen. Eine im Jahr 2021 in dem Journal Energy Chemistry veröffentlichte Studie hat etwas Interessantes zu NMC-Zellen herausgefunden. Als diese Batterien mit doppelter Geschwindigkeit (2C) entladen wurden, statt mit halber Geschwindigkeit (0,5C), sank ihre nutzbare Kapazität um etwa 15 %. Der Grund dafür liegt hauptsächlich darin, dass Ionen während schneller Entladungen das Material nicht so schnell durchdringen und es gewisse Herausforderungen bei der ordnungsgemäßen Übertragung der Ladungen innerhalb der Zellstruktur gibt.

Einfluss von Temperatur, Entladerate und Ladezustand auf die Leistung

Extreme Temperaturen führen zu zwei großen Problemen bei Batterien. Wenn es zu heiß wird, zersetzen sich die Elektroden aufgrund unerwünschter chemischer Reaktionen schneller, wodurch die Kapazität bei jedem Anstieg um 10 Grad Celsius über 25°C um etwa 3 bis 5 Prozent sinkt. Kälte ist ebenso problematisch, da der ionische Widerstand in herkömmlichen Lithium-Ionen-Systemen um rund 200 bis 300 Prozent ansteigt, sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Eine kürzlich von Capkova und Kollegen veröffentlichte Studie hat etwas Interessantes über Lithium-Schwefel-Batterien herausgefunden. Bei minus 20°C behielten diese Pouch-Zellen nur etwa 60 % der Kapazität bei normaler Raumtemperatur, hauptsächlich weil der Elektrolyt dicker und schwerer handhabbar wird. Die Auswirkungen sind besonders bei Zellen mit hoher Energiedichte erheblich. Schnelle Entladeraten, wie 5C-Impulse, führen zu Spannungsabfällen, die in diesen NMC-Grafit-Aufbauten mehr als 20 % betragen, wodurch sie unter Belastung äußerst unzuverlässig werden.

Fallstudie: Prüfung der Leistung bei niedrigen Temperaturen von kommerziellen Zellen

Eine vergleichende Analyse von acht kommerziellen 18650-Zellen bei -10 °C zeigte:

| Chemie | Kapazitätsverhalten | Leistungsabfall |

|---|---|---|

| NMC622 | 68% | 55% |

| - Ich weiß. | 82% | 40% |

| LTO | 95% | 15% |

Die Lithium-Titanat (LTO)-Zellen zeigten aufgrund ihrer spannungsfreien Kristallstruktur und höheren Elektrolytleitfähigkeit eine überlegene Kälteresilienz, was mit der Forschung von 2023 zum Kaltwetterverhalten von Lithium-Ionen-Batterien (Applied Energy) übereinstimmt.

Prüfung unter begrenzten Bedingungen zur Validierung von Sicherheit und Konformität

Vorschriften wie UN38.3 schreiben Prüfungen unter extremen Bedingungen vor, darunter thermisches Schockzyklen (-40 °C bis +71 °C) und Höhensimulation (11,6 kPa). Diese Prüfungen identifizieren Ausfallmechanismen wie Separatorzusammenbruch in Lithium-Polymer-Zellen während schneller Entpressung und gewährleisten einen sicheren Transport und Betrieb unter Belastung.

Kontrolle von Variablen für reproduzierbare und genaue Batteriezellenanalyse

Moderne Teststandards verlangen heutzutage strenge Kontrollen, üblicherweise im Bereich von plus/minus einem halben Grad Celsius bei der Temperatur und einer Messgenauigkeit von etwa einem Prozent bei Strommessungen, um die Ergebnisse zwischen verschiedenen Laboren konsistent zu halten. Eine Forschungsveröffentlichung aus dem Jahr 2025 in Frontiers in Energy Research zeigte zudem etwas Interessantes. Wenn die Anpresskräfte in diesen Zellhaltern über zwei Newtonmeter hinaus variieren, verändert dies den Kontaktwiderstand um bis zu achtzehn Prozent. Deshalb ist die korrekte mechanische Einstellung bei Testumgebungen so entscheidend. Labore, die stabile Umweltbedingungen sowie eine präzise mechanische Ausrichtung gewährleisten, erzielen deutlich bessere Datenergebnisse, die sowohl überprüfbar sind als auch zuverlässig reproduzierbar bleiben, wenn die Tests später erneut durchgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

Warum ist die Bewertung von Batteriezellen wichtig?

Die Bewertung von Batteriezellen hilft dabei, größere Probleme mit Technologien wie Elektrofahrzeugen und Energiespeicherlösungen zu vermeiden. Sie ermöglicht Ingenieuren, die Lebensdauer vorherzusagen und frühzeitige Probleme zu erkennen, wodurch Zuverlässigkeit und Sicherheit verbessert werden.

Welche sind die wesentlichen Parameter für die Batteriebewertung?

Kapazität, Leerlaufspannung und Innenwiderstand sind grundlegende Kenngrößen für die Bewertung von Batterien und beeinflussen die Energiespeicherfähigkeit, Ladezustand und Leistungsübertragungseffizienz.

Wie wirken sich unterschiedliche Batteriechemien auf die Leistung aus?

Verschiedene Chemien wie NMC, LFP und LTO bieten Kompromisse zwischen Energiedichte, Langlebigkeit und Stabilität und sind daher für spezifische Anwendungen geeignet.

Welche sind gängige Methoden zur Batterietestung?

Zu den gängigen Methoden gehören galvanostatische Lade-/Entladezyklen, elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) und Hybridpuls-Leistungscharakterisierung (HPPC) zur Simulation realer Bedingungen.

Inhaltsverzeichnis

-

Wichtige Leistungsparameter bei der Bewertung von Batteriezellen

- Warum die Charakterisierung der Leistung von Lithium-Ionen-Batteriezellen wichtig ist

- Grundlegende elektrochemische Parameter: Kapazität, Leerlaufspannung und Innenwiderstand

- Leistungsvergleich zwischen verschiedenen Chemien: NMC, LFP und LTO

- Best Practices für zuverlässige und vergleichbare Batteriezellentests

- Branchenwechsel hin zu standardisierten Leistungsbewertungsprotokollen

-

Kern-Testmethoden für die Leistungsbewertung von Batteriezellen

- Überblick über gängige Batterietestmethoden in verschiedenen Branchen

- Messung der Kapazität durch galvanostatisches Laden/Entladen

- Fallstudie: Kapazitätstestung in Lithium-Ionen-Pouch-Zellen

- Hybrid Pulse Power Characterization (HPPC) zur Simulation dynamischer Lasten

- Entwicklung anwendungsspezifischer Prüfverfahren zur Abbildung realer Bedingungen

-

Elektrochemische Impedanzspektroskopie und Innenwiderstandsanalyse

- Rolle der EIS bei der Diagnose von Batteriezellenzustand und -leistung

- Grundlagen des ohmschen Widerstands und der Impedanz

- Fallstudie: EIS-Analyse der Degradation in Lithium-Ionen-Pouch-Zellen

- Neue Schnelltest-Verfahren: Pulsmessung und AC-Impedanz-Methode

- Optimierung der Frequenzauswahl und Dateninterpretation in der EIS

-

Einfluss der Testbedingungen auf die Ergebnisse der Batteriezellen

- Wie Testbedingungen die Variabilität der Batterieleistung beeinflussen

- Einfluss von Temperatur, Entladerate und Ladezustand auf die Leistung

- Fallstudie: Prüfung der Leistung bei niedrigen Temperaturen von kommerziellen Zellen

- Prüfung unter begrenzten Bedingungen zur Validierung von Sicherheit und Konformität

- Kontrolle von Variablen für reproduzierbare und genaue Batteriezellenanalyse

- Häufig gestellte Fragen